#08 渡辺大輔×木村奈緒

私とあなたの『当たり前』を解きほぐす:隣にある当事者性を考える

ラーニング・ラボ

ラーニング・ラボではこれまでに、複数の異性や同性と親密な関係を築くポリアモリーについての研究者や、共同保育で育てられた経験のある映画監督をゲストに招き、家族のあり方について考えてきました。また、# 06、# 07 で取り上げたセツルメントや手芸はよりよく生きるための創造的な側面を持つと同時に男女の格差問題も抱えています。よりよく生きることとは時として、自分にとっての生きやすさという当事者性に強く依存してしまうのかもしれません。そうした当事者性に固執せず柔らかく自分の考えを解きほぐすには、自分の中にある「当たり前」な感覚によって他者をラベリングするのではなく、それぞれに当事者性があることを思い描く想像力が必要になるでしょう。『性の多様性ってなんだろう?』の著者でありジェンダー/セクシュアリティ教育について研究されてる渡辺大輔さん、「ぴあフィルムフェスティバル」の選考に携わり、ライターとしてアートや社会課題について取材を重ねられている木村奈緒さんをお招きし、教育やジャーナリズムを通して「伝える」こと、そして他者の当事者性にどのように想像力を働かせることができるのかを考えていきます。

<ゲスト>

渡辺大輔(埼玉大学基盤教育研究センター准教授)

木村奈緒(フリーランス)

内容

・渡辺さんのお話

・木村さんのお話

・スタートラインが違うということ

・自分の声が受け止められるということ

・表現と「政治」

・どのように安心安全な場所を作るか

・改めて「当事者性」とは

青木:こんにちは、ファンタジア!ファンタジア!のディレクターの青木です。本日は司会を務めさせていただきます。

本日は「私とあなたの『当たり前』をときほぐす」と題しまして、セクシュアリティ教育をご専門にされている渡辺大輔さんと、アートや社会課題をライターという立場で様々な情報発信を行っている木村奈緒さんをお迎えして話していきたいと思います。

お二人の活動はスライドを使ってご紹介いただきたいと思います。

では早速、渡辺さんからお願いします。

渡辺さんのお話

渡辺:皆さんこんばんは。埼玉大学の渡辺大輔と申します。

専門は教育学で、その中でもセクシュアリティ教育、狭く言うと、性教育になります。

性教育も非常に大きい概念ですが、特に性の多様性についてどのように学校で授業していったらいいのか、その効果や教材について研究をしています。

今日は私の研究テーマである「性の多様性と教育」ということでお話しますので、皆さんもぜひいろいろ考えてみてください。

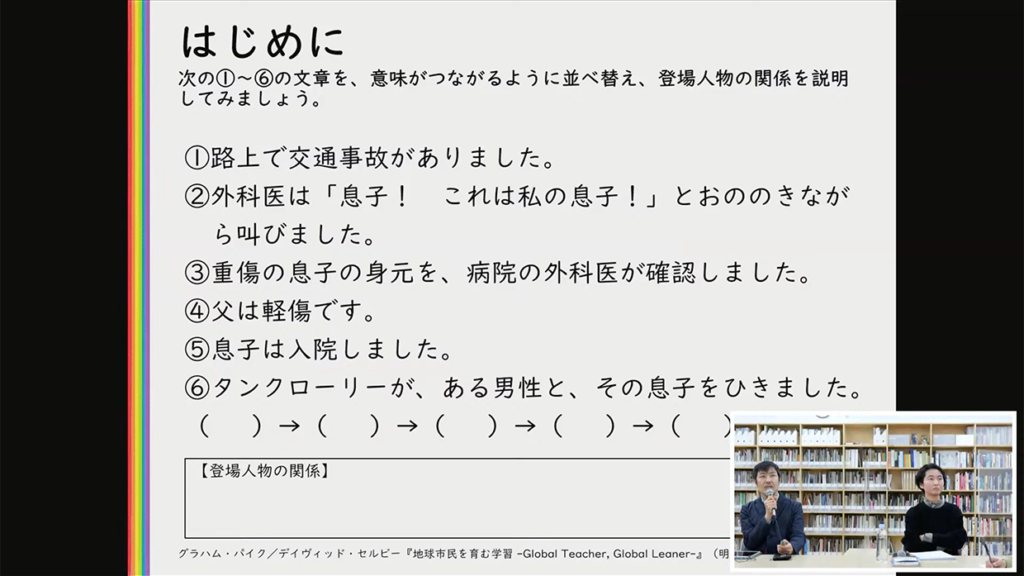

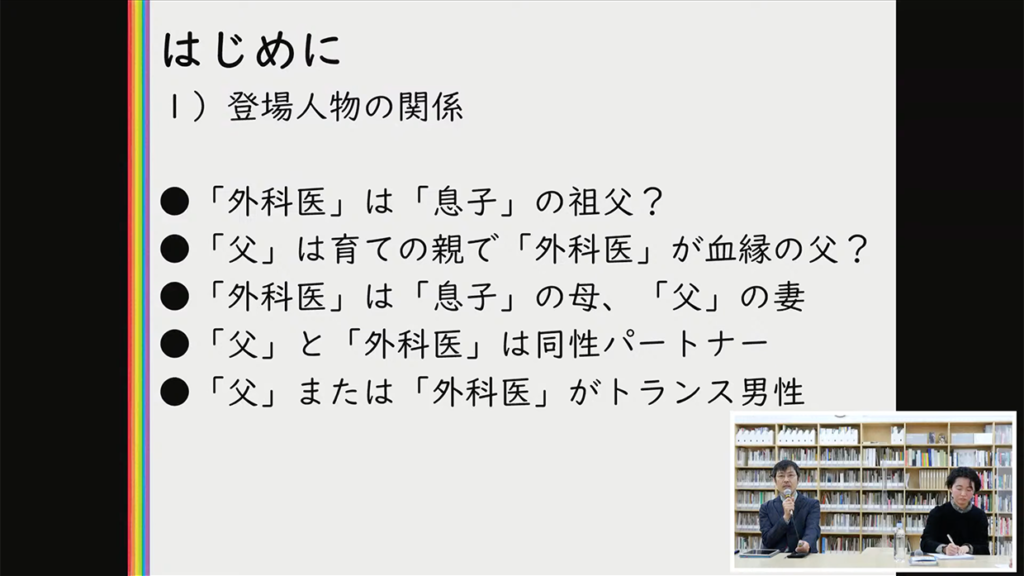

はじめに、クイズのようなものを持ってきました。

こちらは1990年代の日本の本で紹介されて色々なところで使われていたので、皆さんもご存知かもしれませんが、少し考えてみてください。

「次の①から⑥の文章を意味が繋がるように並べ替え、登場人物の関係を説明してみましょう」というものです。

ぜひ司会の青木さんやゲストの木村さんも考えてみてください。

1:①路上で交通事故がありました。

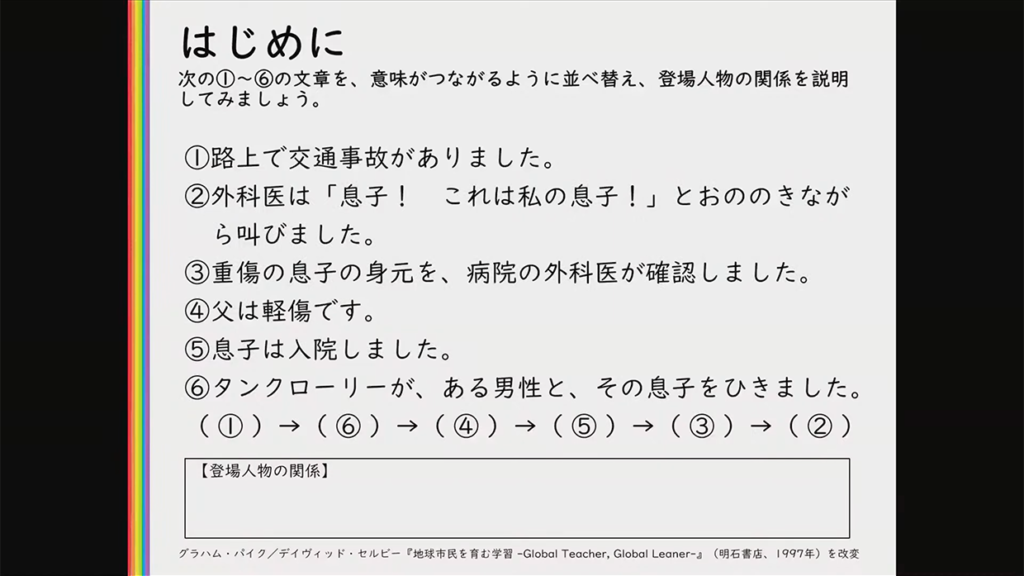

2:⑥タンクローリーがある男性とその息子を引きました。

3:④父は軽症です。

4:⑤息子は入院しました

5:③重傷の息子の身元を、病院の外科医が確認しました。

6:②外科医は「息子!これは私の息子!」とおののきながら叫びました。

でも、こうすると登場人物の関係がよく分からなくなってきたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この外科医は誰なんだと。

お父さんは軽症で、重傷の息子と一緒に病院に来た、だとしたらこの外科医は誰だ?と悩んだ方がいらっしゃると思います。

考えられる登場人物の関係性をいくつかご紹介します。

まず一つ目は、この外科医は重症の息子の祖父、軽症の父の父という3世代で考えてくださる方がいるんですが、そうなると、②で「これは私の息子」だと外科医が言っているので、何かが違う。

二つ目は軽傷の父親は育ての親で、外科医は血縁関係のある父だというふうに考えた方もいらっしゃるかと思います。これだとストーリーが繋がりますね。

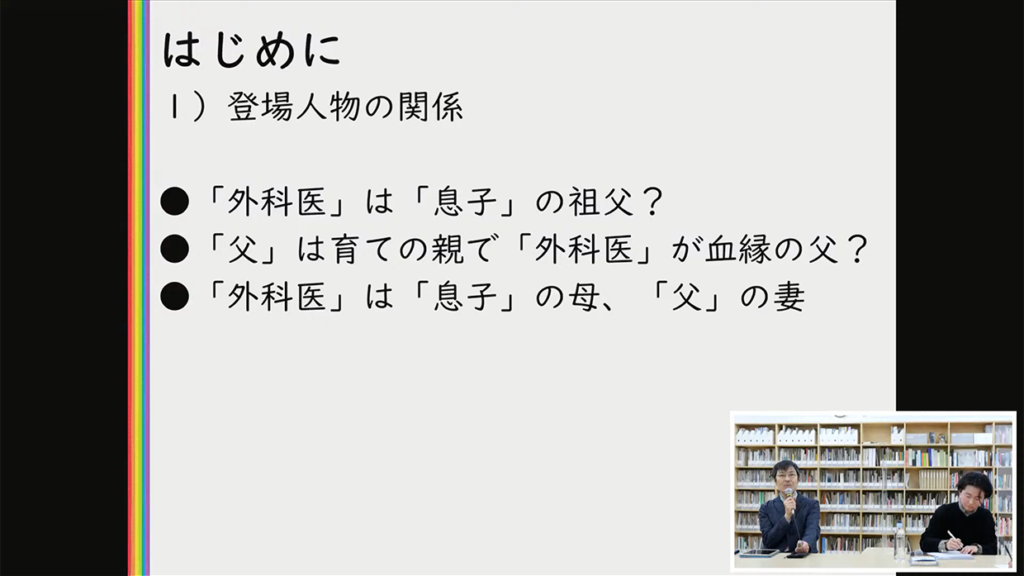

三つ目は、この外科医は重傷の息子の母、軽傷の父の妻、つまり外科医は女性であるということです。今私がお話するまで外科医が女性だなんて思わなかった方もいるかもしれません。お医者さんと聞くと、男を思い出してしまうのですね。

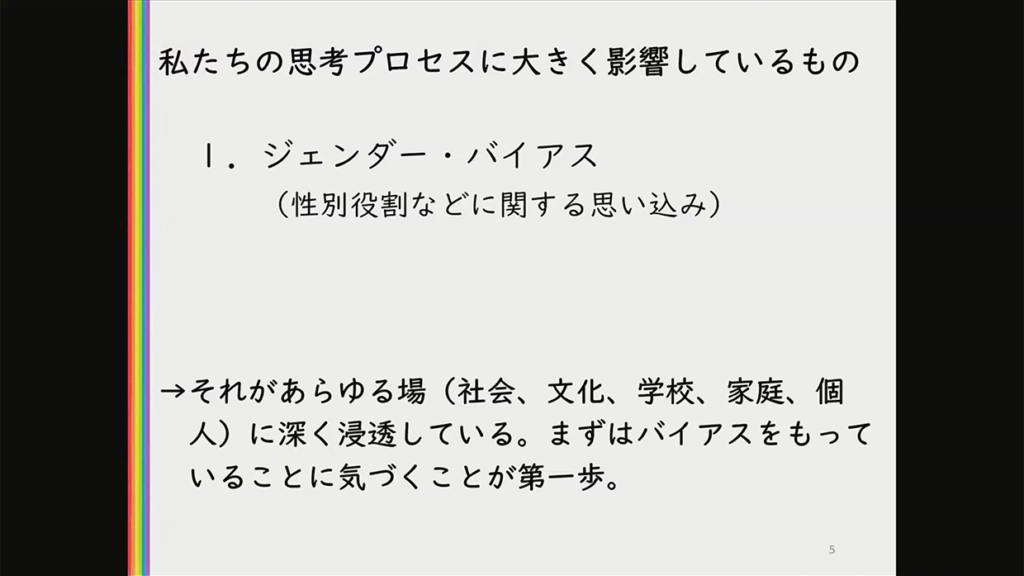

これを社会学やジェンダー論では「ジェンダーバイアス」と言います。性別役割などに関する思い込みですね。外科医とかお医者さんと言えば男、看護師と言えば女、保育士と言えば女、大工と言えば男みたいなイメージですね。

現実はいろいろな性別の方が働いていらっしゃるはずなのに、外科医と言われて女性が思い浮かばなかった。つまり、思い込みがあったということですね。そのことに気づいていただくためにこの問題がよく使われます。

それだけではなくて、この問題からはもっと色々考えられます。

例えば、この軽傷のお父さんと外科医は男性同士のパートナーで子どもを育てているということも考えられます。

私は埼玉県に住んでいるのですが、埼玉県では同性パートナーで里親になれます。きちんと県のホームページに書いてあります。そのような形で子どもを育てている人もいますし、もしくは、異性の人と子どもを持っていたけれど、離婚をしてその後に同性パートナーと出会って一緒に子どもを育てているということも考えられますね。でも、なかなか思い浮かばないかもしれません。

また、このお父さんや外科医がトランスジェンダー男性、つまり出生時には女性が割り当てられていたのですが、今は男性として生きている方かもしれない。などなど、もっと色々考えられるかもしれません。

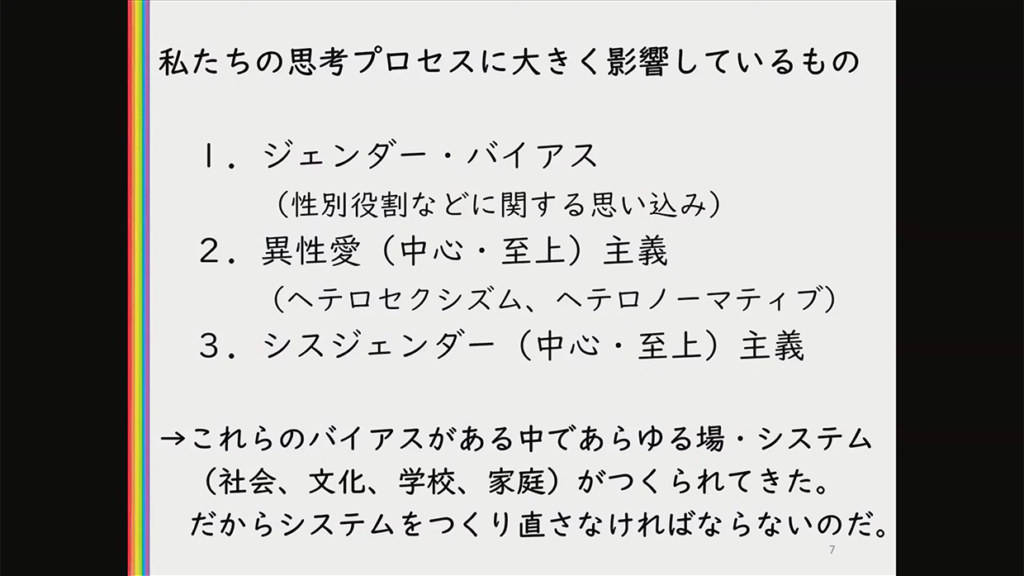

でも、こういった関係性が思い浮かばなかったというところには、思い込みやバイアスがあります。異性愛中心主義とシスジェンダー中心主義と言いますが、まずカップルと言えば異性間の関係であるという思い込みのために、同性カップルで子どもを育てているというパターンがなかなか思い浮かばない。

先ほどトランスジェンダーという言葉を使いました。出生時に割り当てられた性別とは異なる性別で生きている人のことですね。シスジェンダーという言葉は初めて聞く方も多いかと思います。シスジェンダーというのは出生時に割り当てられた性別のまま生きている人のことです。

多分、皆さんの多くはシスジェンダーかと思いますが、なかなかその言葉を知らないですよね。その言葉を知らないままでも生きていけてしまうぐらいに、この社会はシスジェンダー中心主義なのです。そのため、なかなかトランスジェンダーの方はそういう生き方を思い浮かべられなかったり、この世の中は出生時に割り当てられた性別のまま生きていくものだという思い込みがあったりします。

この三つの当たり前の思い込みというものが、結構強くあるのではないでしょうか。こういった三つのバイアスがある中で私たちのあらゆる場やシステム、社会、文化、学校、家庭などが作られてきました。マイノリティがはみ出させられてしまっています。そのため、システム全体を作り直さなければいけないという時代に入ってきています。

トランスジェンダーという言葉の認知度はだいぶ上がってきて、最近色々なところで講演しても、その言葉を聞いたことが無い人も居なくなってきました。きちんと理解できているかどうかは置いておいて、その言葉を知っている人はほぼ100%になってきました。

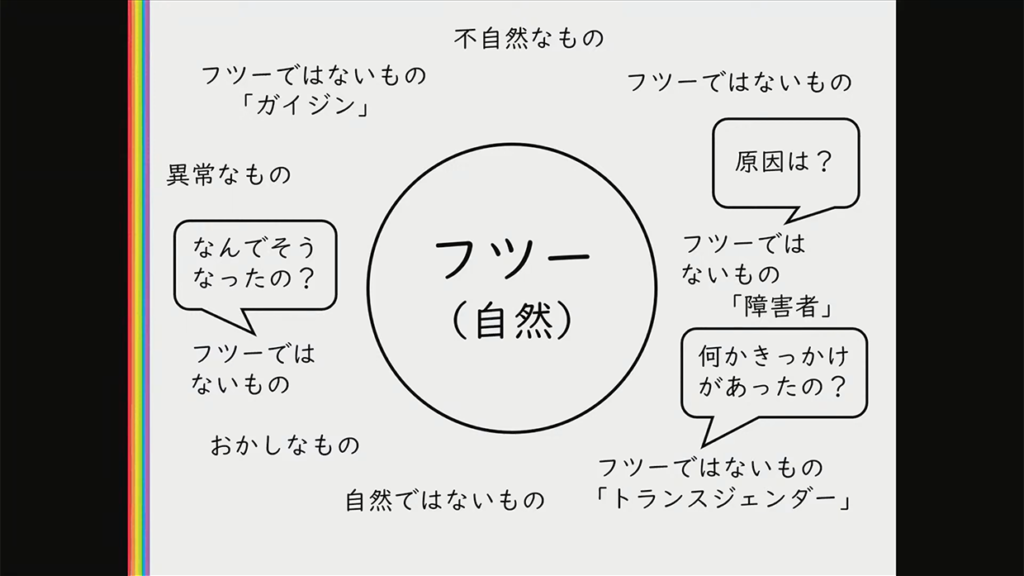

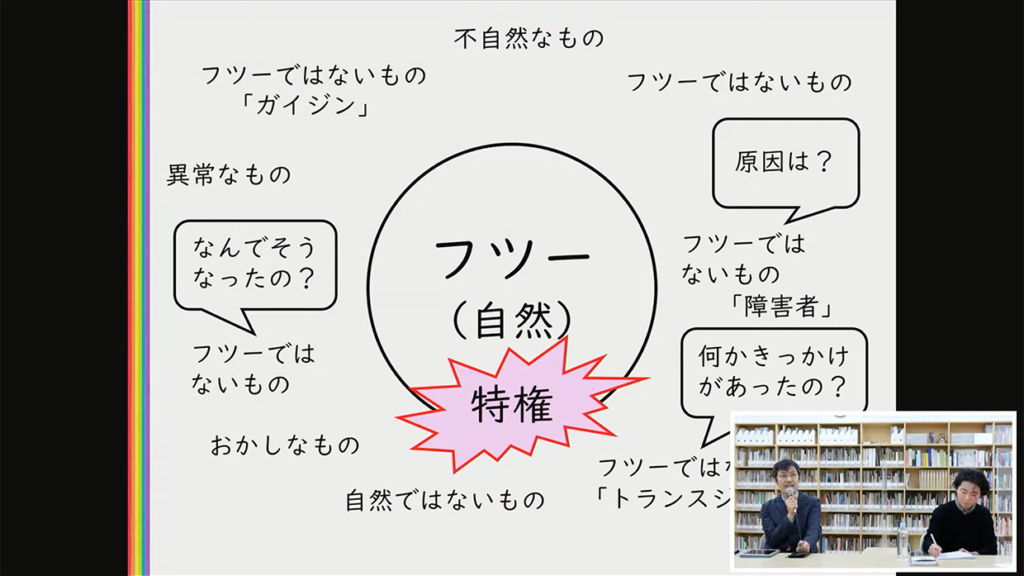

しかし、シスジェンダーという言葉は知らないのですよね。皆さん出生時に割合てられた性別のまま生きていくことを、今まではたぶん「フツー」と言ってきてしまっている。「フツー」でないものを自分たちの外側に作り出さないと自分は「フツー」だと言えないのです。「あれっておかしいよね」「『フツー』ではないよね」「異常なものだよね」「不自然なものだよね」というふうに、自分の外側に「トランスジェンダー」とか「障害者」とか「ガイジン」というものを名付けて、自分たちのことは何も名付けないままなのに。更に「なぜそうなったの?」とか、「何かきっかけがあったの?」「原因は?」と聞いたりするのです。でも、自分たちにはその質問を投げかけない。なぜならば自分たちは「フツー」だから。原因やきっかけを聞く必要もないぐらいに「フツー」なのです。

外側に「フツー」ではないものを位置付けて、なぜそうなったのかと問い続けて答えさせる。そうして「フツー」である私たちというものを作り続けているというのが現実です。「フツー」ということは「フツー」ではない外側に依存しないと存在できないということなので、強固なものに見えて実は脆い位置付けです。

皆さんが「フツー」と思っていたのはシスジェンダー、または性愛で言うと異性愛という言葉になります。自分はシスジェンダーで異性愛という存在であり、そういう言葉があったということを知っていただければと思います。「フツー」という名前ではないのです。そして、そうやって「フツー」と言えてしまうことが特権だということもぜひ知っていただければと思います。

最近はトランスジェンダーや同性愛の人、女性だとレズビアンの人とか男性だとゲイの人とか、両性愛=バイセクシュアルの人とか、誰にも恋愛感情や性的欲求を持たないというAセクシュアル(アセクシュアル=無性愛)の人など、色々な存在が見えるようになってきました。

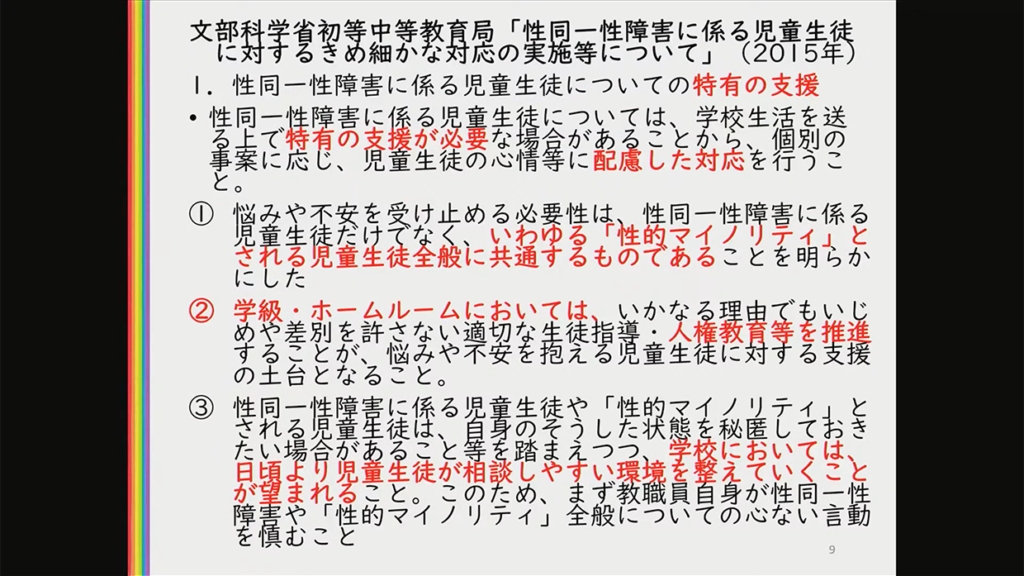

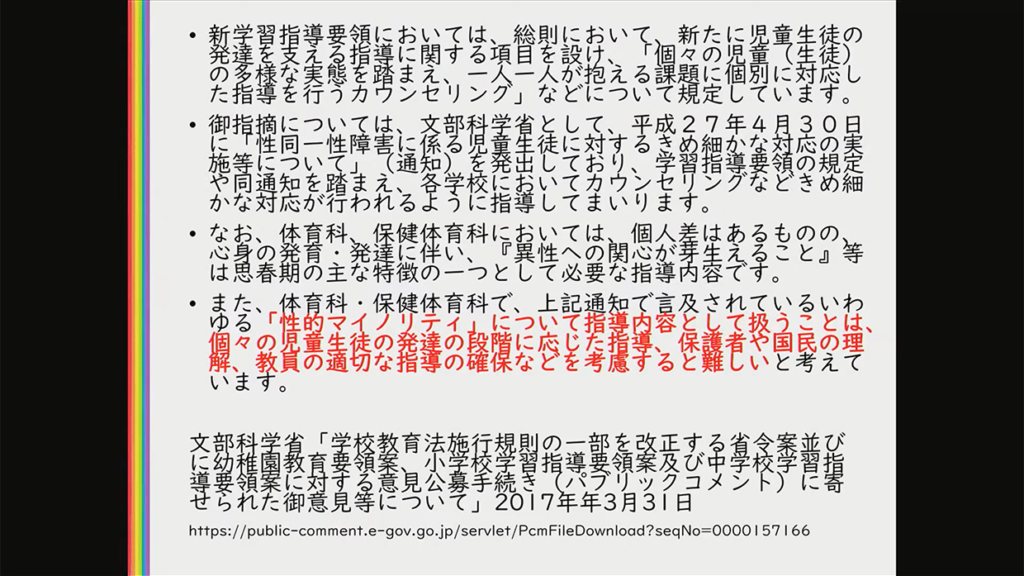

スライドの赤字のところ、性同一性障害に係る児童生徒だけではなく性的マイノリティ全般に特有の支援が必要なので、学級においては人権教育を推進していきましょうというような通知が文科省から2015年に出ています。

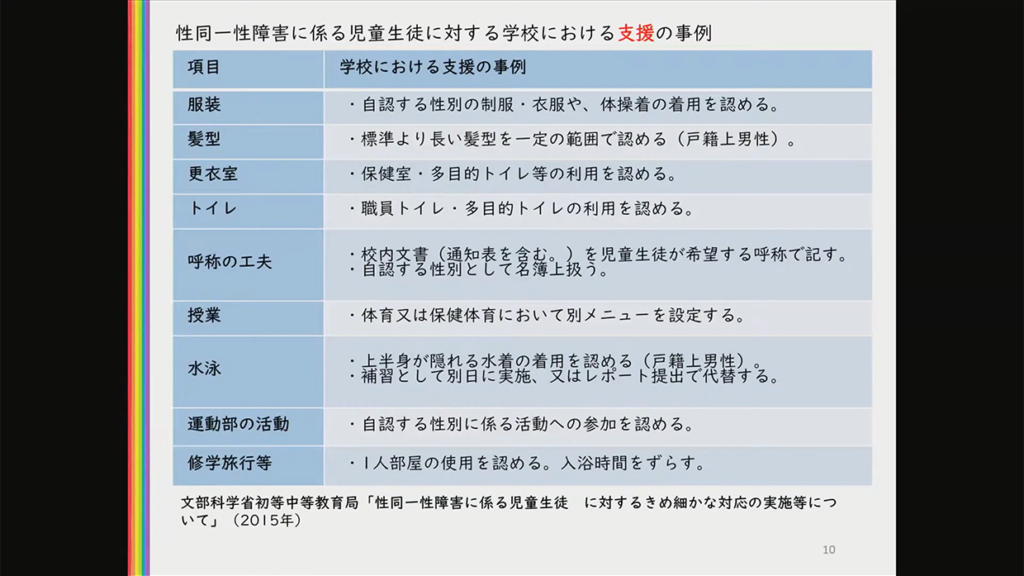

トランスジェンダーの中で性同一性障害という診断を受ける人がいるのですが、その診断を受けた子どもたちに対する学校の支援の事例を文科省が集めて一覧表にしたものがこちらです。

まず、自分の性別ではない制服を着ることはシスジェンダーの人でもトランスジェンダーの人でも嫌ですよね。トランスジェンダーの人にとってみれば、毎日自分の性別ではない服装を強制されてしまうわけです。そのため、自分の自認するジェンダーアイデンティティに合った服装をしてもいいですよという支援の事例があります。それから髪型では、「標準より長い髪型を一定の範囲で認める(戸籍上男性)」とありますが、たぶん皆さんが通ったことのある、または今通っている中高の校則では、女性の場合は、肩に髪がついたら結びましょうとか、一つに結ばなくてはいけないとか、お団子は駄目とか、ゴムの色が指定されたりしています。前髪についても、女性の場合は目にかかったら切りましょう、男性は眉にかかったら切りましょうみたいな校則があると、よく学生から聞きます。そして、戸籍上男性であるけれども女性として生きていくトランスジェンダーかもしれない生徒に関しては、標準より長い髪型をしてもいいですよというような支援の事例があります。

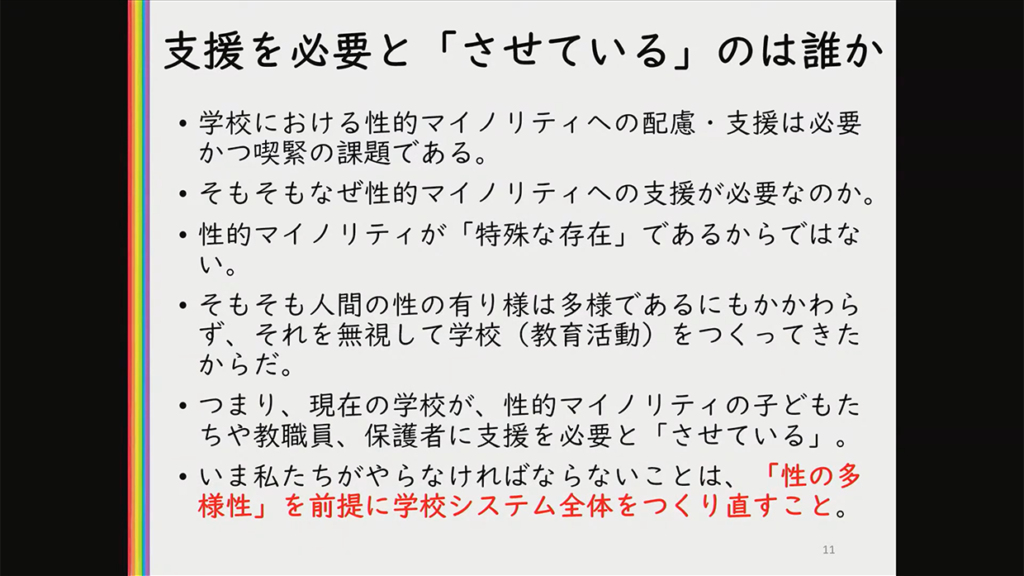

しかし、そもそもこうした支援を必要と「させている」のは誰か。支援を必要としている側ではなくて、させているのは誰かということを考える必要があるのです。学校における性的マイノリティの配慮とか支援というのは今見たように、非常に必要かつ喫緊の課題です。なぜなら子どもたちの学習権を保障する、教育を受ける権利を保障するということが重要ですので、制服を着られないから学校に行けないというのは駄目ですよね。 なぜ性的マイノリティへの支援が必要なのかというと、性的マイノリティが特殊な存在であるからではありません。そもそも人間の性のありようというのは多様であるにも関わらず、それを無視して学校とか教育活動を作ってきたからはみ出させてしまっているのです。つまり、現在の学校が性的マイノリティの子どもたちや教職員、保護者に支援を必要とさせているのです。 そのため、今私たちがやらなければならないことは、性の多様性を前提に学校システム全体を作り直すことになります。そうすると、先ほどのような支援というのも、そもそもなぜ制服が必要なの?とか、そもそもなぜ髪型を強制されなければいけないの?とか、そういうことを本当は考えなくてはならないのです。自分の性別にあったものでいいですよ、というのも重要ですけれども、それよりもさらに深いところを考えていく必要があると思います。

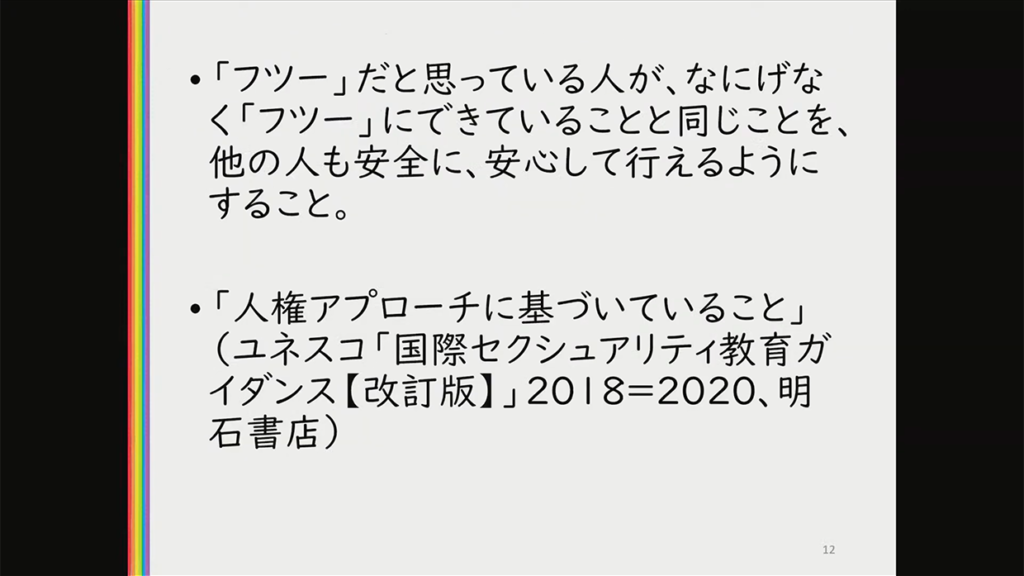

今まで「フツー」だと思っていた人が、何気なく「フツー」にできていることと同じことを、「フツー」の外側にいる人も安全に、そして安心して行えるようにするということが人権保障になってくるのです。

よく、この制服は着たくないとか、髪型を伸ばしたいというと、「わがまま」というふうに言われてしまうことがあるのですが、これは人権問題なんです。ユネスコが出している「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」という包括的な性教育のガイドラインみたいなものがあるのですが、そこにも「人権アプローチに基づいていること」とあるのですね。

色々なジェンダーやセクシュアリティの人が、多くの人が出来ていることと同じことを安心してできる環境を作るということが人権アプローチとして重要になってきます。

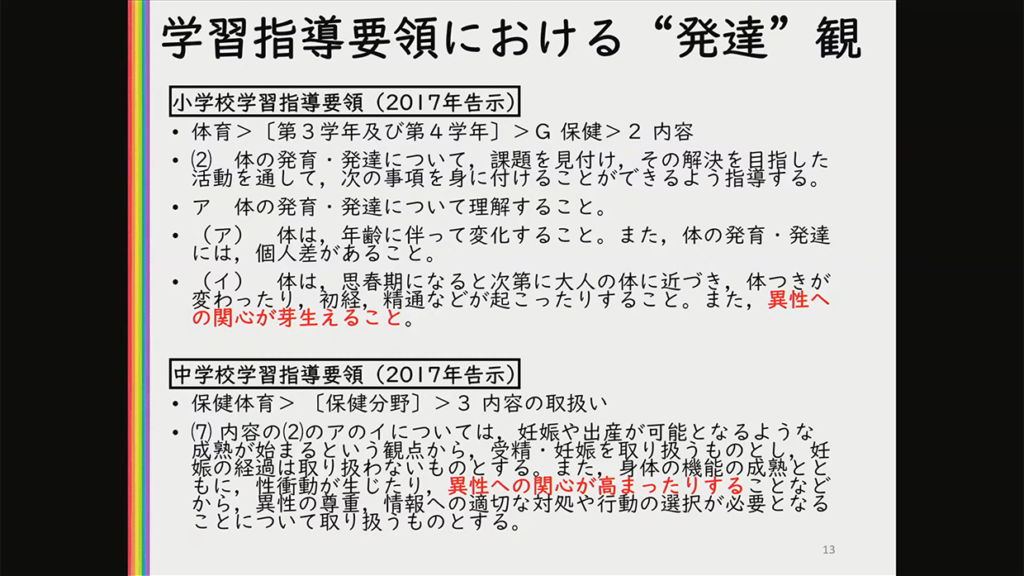

学習指導要領では、小学校のものも中学校のものも赤字にしましたが、「思春期になると異性への関心が芽生える」ということが学習内容に入ってきています。

ですので同性への関心が高まる人とか、誰にも関心が高まらない人は、学校で自分のことを学べない状況になっています。つまり、自分の学習権が保障されていないということになります。

2017年と18年に新しい学習指導要領が告示されて、その時にも多くの人がパブリックコメントで性の多様性のことを書き入れてくださいというコメントを出したのですが、文科省は「『性的マイノリティ』について指導内容として扱うことは個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導、保護者や国民の理解、教員の適切な指導の確保などを考慮すると難しいと考えています」という答えを出しました。

だからこそ教育が必要なのに、文科省が、先ほどの人権アプローチでいう自分のことを学べるかどうかの権利を保障しない状況を作り続けるという、非常に残念な事態になっています。

教科書は学習指導要領に書いてないことも載せられるようになってきていて、段々と変わってきています。今年度の小学校の保健の教科書では、発展というコラムのようなところに、「みなさんのなかには自分の『体の性と心の性がちがう気がする』と感じる人や、『異性に関心をもてない』と感じる人がいるかもしれません」「性のことでなやんでいる人のための電話相談まど口で相談することもできます」とか、「相談されたときは、まず相手のことを理解し、『わたしのことを信じてくれているんだな。』と受け止めましょう。そして寄り添うことが大切です」というように性的マイノリティの相談事例を書くようにもなってきています。これも大きな一歩だと思うのですが、やはり注意深く考える必要があります。

例えば「異性に関心が持てない」という不可能を表す否定文で書かれています。持てないではなくて、同性に関心を持つという話ですし、後半はトランスジェンダーかもしれない子どもに寄り添うことが大切だという文脈だったのですが、それはシスジェンダーの子どもたちに言っている文章です。そうすると、トランスジェンダーかもしれない子どもたちはこの文章を主体的に読めないですよね。大きな一歩ではあるのですが、やはり学習の主体が多数派になっている文章なのです。

中学校の教科書の文章でも「自然に異性への関心が高まり」とあるのですが、これを中学生の生徒たちに「どういうふうにしたら、いろんな多様性を盛り込める?」などと聞くと、「自然に性への関心が高まり」にするといいのではないかという意見や、「自然に異性や同性への関心が高まり」という意見が出るんです。そこで「でもそうすると無性愛の人は入ってこないよね」と言うとみんな悩むんです。

私たちの性はすごく多様なので、きちんと書こうとしたら「自然に異性への関心や同性への関心が高まったり高まらなかったり」というように、文章が長くなるはずです。そのように書けばきちんと自分が位置付いて、自分のこととして学べるようになります。

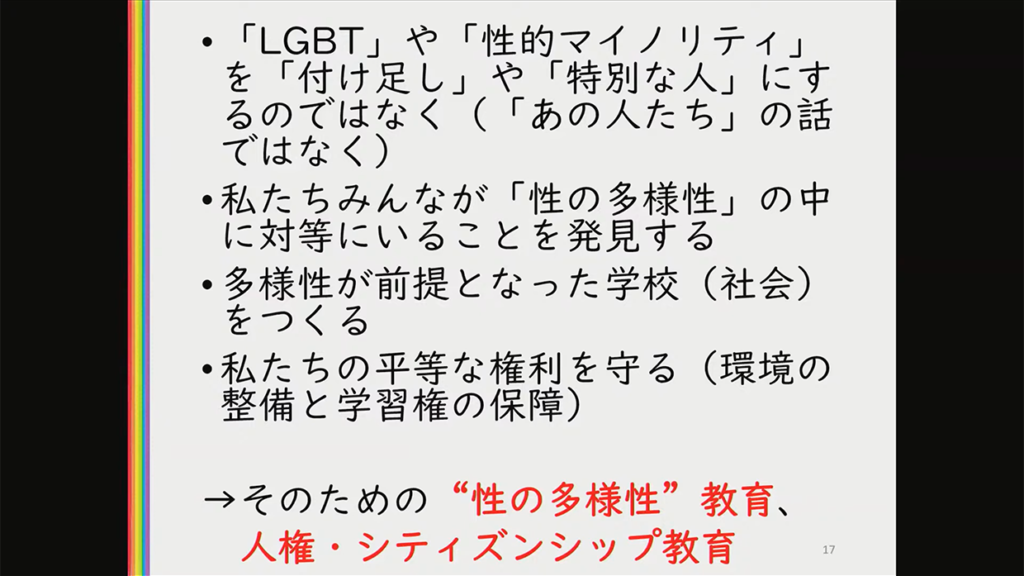

最近、「LGBT教育」とか「セクシュアルマイノリティ授業」という言葉も世間では使われているのですが、私はこれにも問題があると思っています。

「LGBT教育」って言ってしまうと、LGBTや性的マイノリティってこういう人たちですよという教育をイメージすると思うのですが、それではすごく付け足し感がありますし、「フツー」はこうなんだけどああいう人たちもいますよと、すごく特別な人扱いをしている感じもしますよね。ですので、私は基本的には「LGBT教育」という言葉は使いません。本当は、私たちみんなが性の多様性の中に対等にいるということをみんなで発見するという学びが必要になってきます。

それから、多様性が前提となった学校を作るということです。先ほども言ったように私たちの平等な権利、特に環境の整備と学習権の保障ですね。学校が住みやすい環境にあるということと、自分のことをきちんと学べるという学習権の保障。私は「LGBT教育」ではなく、「性の多様性教育」、人権教育、シチズンシップ教育と言う必要があるのではないかと思っています。

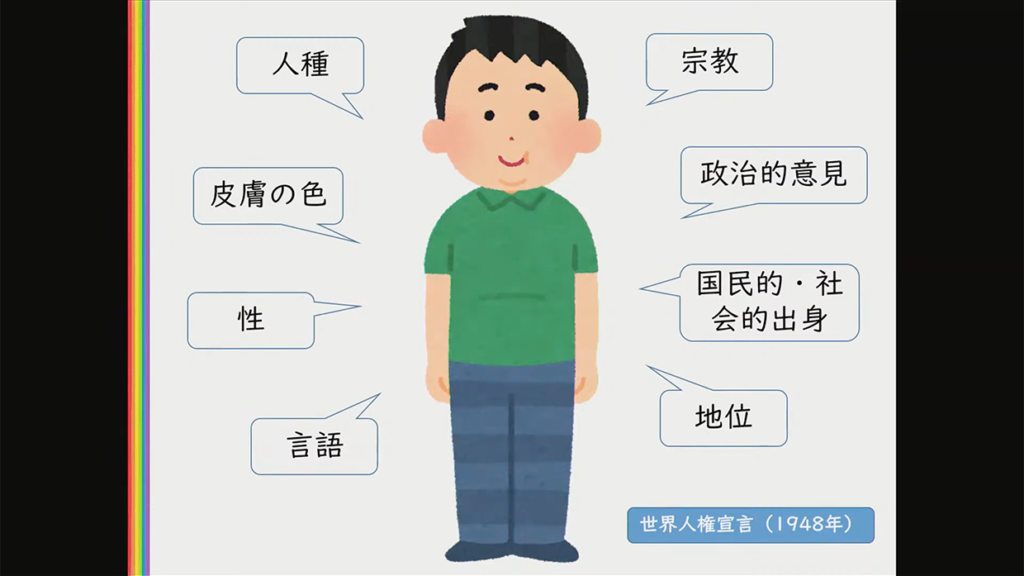

そして、私たちは性、ジェンダーやセクシュアリティの要素だけで出来ているわけではありません。 世界人権宣言では、こういうところを平等にしましょうということで、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見、国民的・社会的出身、地位というのが並べられていますが、その他にも、体の形とか、障害の有無とか色々な要素を私たちは持っています。その要素が重なり合って、積み重なっているのが私という存在なのですね。

性的マイノリティは性的マイノリティというだけで生きているわけではありません。例えば、その中にも当然、外国人で性的マイノリティの人とか、障害のある性的マイノリティの人とか、外国籍で障害があって性的マイノリティである人とか、色々なマイノリティ性を重ねて持っているダブルマイノリティ、トリプルマイノリティの人がいると思いますが、マイノリティ性が重なると、すごく見えにくい存在になってしまいます。

同性愛や異性愛、両性愛という話をしていても、その中にも当然、経済的な格差があったりするわけで、色々なことを意識して人権というものや当たり前ということを問い直していく必要があると思います。

キーワードとしてよく多様性=ダイバーシティという言葉が使われます。それから、インクルージョンという言葉も使われています。よく企業でもダイバーシティ&インクルージョンという言葉が使われていますが、私たちって多様だよねという認識を持つということがダイバーシティ。それからそのことを前提とした上で、会社とか学校の環境を作っていくということがインクルージョン=包摂になってきます。 また最近、英語の文献を見ているとビロンギング=所属感という言葉を並べているものも出てきています。これは、多様だよねって認識されて、きちんとシステムとしても包摂された中で、きちんと自分の存在、つまり自分の声が受け止められているかということです。何かあればきちんと声を出せるかということもすごく重要で、ダイバーシティ&インクルージョンだけではなくて、このビロンギングが出てきています。

もう一つは、少し文脈が違うのですが、インターセクショナリティ=交差性です。先ほども言ったように私たちは色々な属性を持っています。それが交差しているんですね。

そこを必ず意識していたら、例えばLGBTなんて一括りには当然できない。

同性愛ともレズビアンとも一括りにできない。その中に様々な属性や格差がある。そのことも一緒に考えていかないと、私たちの対等、平等な関係性というのは作れないということなのです。ぜひ皆さんもこの4つのキーワードを頭に入れて、自分たちの当たり前というものを問い直すポイントとしていただければと思います。

青木:ありがとうございます。今回渡辺さんにお声掛けさせていただいた理由として、セクシュアリティ教育と言われていることの中の、自分たち自身や制度を疑っていくという思考のアプローチ方法に凄く気付かされることが多いということがありました。アートというと、それこそ多様性があるようなイメージがあるし、僕ら自身もそこに可能性を感じてはいるのですが、それでも実際は色々な不都合があったり、当たり前が再生産されていくということを仕事をしながら感じていて、そういった課題はやはりアートの事例だけでは立ち向かえない、学びが足りないということを感じていました。

では続いて木村さんにマイクを渡したいと思います。よろしくお願いいたします。

木村さんのお話

木村:こんばんは木村奈緒です。よろしくお願いします。

私は専門分野があるわけではないので、渡辺さんのようなまとまりのあるお話ではなく、自分がやってきたことをご紹介する形になりますが、その中から何か発見やヒントがあればと思ってお話します。

フリーランスという肩書きもなんだかよくわからないと言われますが(笑)、大学でジャーナリズムを専攻したあと会社勤めを経て、今はどこかの所属ではなく、原稿を書いたり、各種プロジェクトの運営に関わったりしています。後々ご紹介しますが、時に展覧会を開催してみたり、映画祭の選考に関わったりしております。

まずは仕事を紹介したいと思います。ひとつはライター業です。

映画監督の小森はるかさんや想田和弘さんへインタビューをさせてもらったり、美術展のシンポジウムのレポートを書いたり、「ジェンダーフリーは可能か?」という美術手帖のシリーズでリサーチに協力したり、細々とではありますが、様々な形で原稿を書いています。

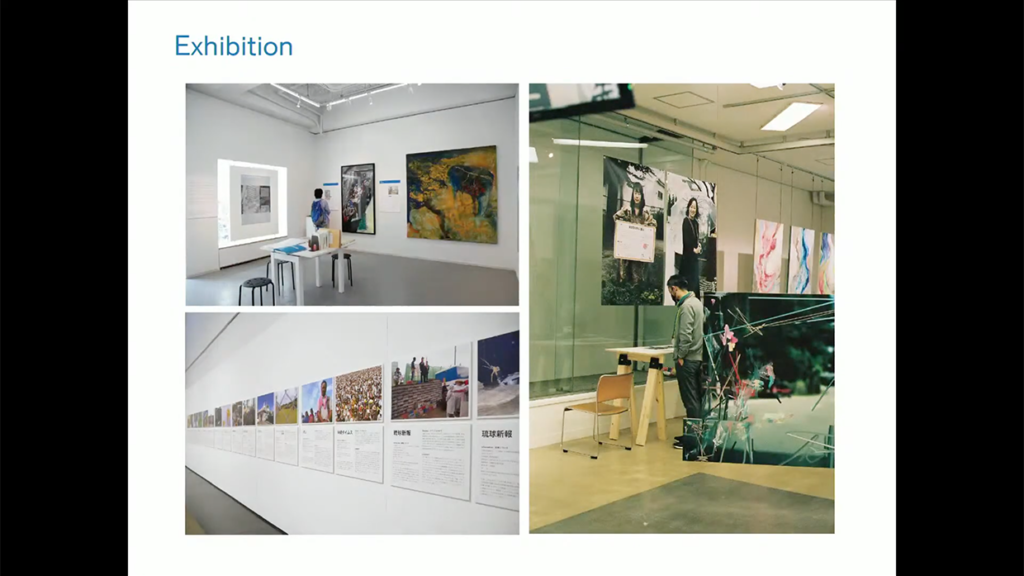

次に展覧会です。自分が企画する場合もあれば、他の企画者の方をお手伝いする場合もあります。自分がその時やりたいことを形にしてグループ展に参加することもあります。

左上の写真は、私が2015年に企画した列車事故に関する展覧会の様子です。

下のパネルがいっぱい並んでる写真は、居原田遥さんというインディペンデントキュレーターの方が原爆の図丸木美術館で企画した展示の一部です。アーティストの作品に加えて、沖縄の問題がメディアでどのように扱われているかをリサーチして展示しました。私はリサーチ協力として参加しています。

これは今回のトークの紹介でも書いてもらったのですが、「ぴあフィルムフェスティバル」という映画祭に「PFFアワード」という自主映画のコンペティションがあり、セレクションメンバーとして、選考に関わりました。PFFアワードには、自分で映画を作りたいと思った年齢も職業も様々な人たちから毎年数百本の応募があります。写真には選考会議をしているところが映っていますが、セレクションメンバーがそれぞれに、この作品をこういう理由で推しますと熱くアピールしていきます。

トークをしている写真は、ラーニング・ラボ#04にもいらっしゃった加納土さんという映画監督で、加納さんの映画『沈没家族』も、元はPFFアワードに入選したことがきっかけで劇場公開されることになったんです。こんなふうに、PFFが縁で知り合った人とトークをすることもあります。

ここからは、一つ一つの活動について、もう少し詳しく紹介していこうと思います。

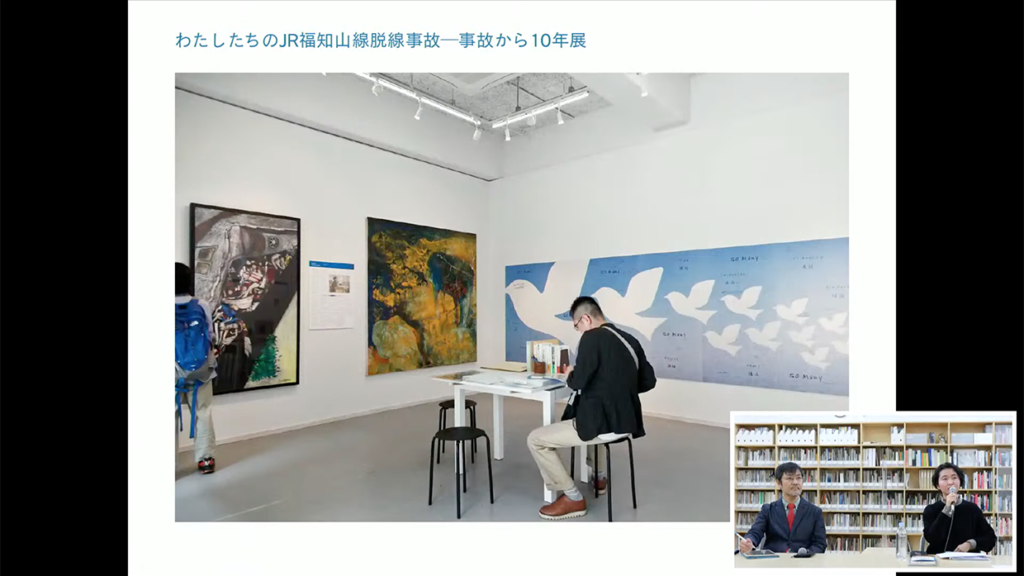

これは2015年に東京で開催した「わたしたちのJR福知山線脱線事故ー事故から10年展」という展示です。

先に少し事故について説明します。

これは会場に置いていた新聞記事のコピーです。事故が起きたのは2005年4月25日で、2021年で16年になりますね。兵庫県尼崎市のJR福知山線塚口ー尼崎間で、走行中の快速電車が制限速度を大幅に超えてカーブに進入し脱線。線路脇の9階建てマンションに激突し、乗客106名と運転士が死亡、562名が負傷した事故です。

私はこの事故の関係者であるとか、知り合いが事故に遭ったということではありません。事故が起きたとき私は高校3年生でした。この新聞の写真のように列車がアルミ缶を潰したみたいにぺしゃんこになっている映像に衝撃を受けました。とは言え、直接の関係者ではないこともあって、以降は事故のことが頭の片隅にある程度で日常生活を送っていました。

ですが、事故から9年目の2014年に、たまたまNHKで事故に関するドキュメンタリーを見ました。三宅響子監督の「Brakeless〜JR福知山線脱線事故9年〜」という番組で、事故の生存者や関係者の方を取材したドキュメンタリーです。負傷された生存者の中にイラストレーターの小椋聡さんという方がいらっしゃって、小椋さんの絵をもとに事故当時の車内の様子を再現していました。事故の背景にある日本社会にどのような問題があったのか、様々なインタビューを通して紐解いていく、非常に優れたドキュメンタリーでした。これを見たときに、事故について考えたいとあらためて思いました。特に、小椋さんが事故当時の車内の様子を絵や模型に残されていることを知って、それらを通して事故についてより深く考えられるのではないかと思い、小椋さんの連絡先をネットで探して連絡しました。一面識もなかったのですが、お会いすることができて、このような形で展覧会を開催することができました。

会場では、小椋さんが描かれた事故直後の車両の絵を展示しました。小椋さんは最も犠牲者の多かった2両目に乗ってらっしゃいました。それから、事故当時芸術大学に通っていて、1両目で事故に遭われた方の絵も展示しました。小椋さんの絵の隣の作品です。事故後に復学したとき、人の体を思いだすと事故の記憶が蘇ってしまい、人物画が描けなくなってしまったのですが、それをなんとか乗り越えて描かれた卒業制作をお借りして展示しました。

展示のもうひとつの要素はインタビューです。負傷者の方だけではなく家族、支援者、弁護士、事故を取材した新聞記者、前述のドキュメンタリーを作られた三宅響子さんにもお話を聞きました。新聞やテレビの報道のみでは限られた人の話しか聞けないと思いますが、見る視点が変われば事故の違う側面が見えてきます。この人にとって事故はどのようなものだったのか、より立体的に事故を捉えられるように、聞ける範囲でお話を聞いてパネルとして展示しました。

展覧会初日には、事故の関係者の方を招いてのトークを開催しました。5日間の会期で500人ほどの方に来ていただきました。開催前は、果たしてどのような人が来てくれるのか、全く想像もつかなかったのですが、非常に熱心に見ていただけたのが印象に残っています

来場者の半数ほどの方が、メッセージを残してくださったのですが、想像もしていなかった言葉をたくさんいただきました。

そもそも、展示において「こういうことを感じてください」というメッセージを強く出したわけではありませんでした。しかし、介護士の方、送迎の仕事をしている方、バスの運転手の方など、様々な方が来場してくださり、それぞれの方が展示を見て感じたこと、考えたことを書いてくれました。もちろん事故関係者の方々の言葉が強く響いたからだと思いますが、見る人の「見る力」をすごく感じました。

一時的ではあるかもしれないけれども、事故や災害を実際に体験していない人にも伝わることは確かにあるということを鑑賞者、来場者の方に教えられました。

話は変わって、今日の「当事者性を考える」というテーマに関連してお話します。先程申しましたが、PFFアワードの選考に2015年から関わっています。3年契約とか5年契約ではないので、毎年依頼されるかは分かりません。選考と言ってますけれども、要は、自分と異なる他者の視点を通して、自分自身や世界を知る作業なのかなと思っています。もちろん、その作品を自分がどう思い、どう考えたのかを言葉にするのが主な仕事です。でも、選考に関わることで、すごくアクチュアルなというか、リアリティというか、今を生きる人の考えていること、見ているものを作品を通して感じるのです。あくまで私の印象ですが、2020年は在日外国人の方が抱える問題とか、日本の生きづらさが描かれた作品が多かったように感じました。

PFFは応募に際してドキュメンタリー、フィクション、長編、短編といった条件がありません。気になった方はぜひ調べてみてください。

PFFアワードでの体験から発展して生まれたのが「声を探して──ふたりの母親へのインタビュー」です。PFFアワードの応募作でパートの主婦が主人公の作品を見たとき、すごく新鮮に感じました。応募者の年齢層が若いことも関係しているのかもしれませんが、応募作の主人公は若い男女であることが多い気がします。中年女性が主人公の作品は少ないんじゃないか。主婦は物語として地味だから描きにくいのでしょうか。ならば、世の母親が今どのように世界を見て、ものを考えているのか話を聞いてみようと思い、母親である二人の女性にインタビューをしました。

インタビューは冊子の形にして、2020年10月〜11月に開催された「さいたま国際芸術祭」で配布しました。大きく印刷したおふたりのポートレートも展示しています。冊子は800部刷ったのですが、すべてなくなりました。多くの方に手にとっていただけてありがたかったです。

スライドでは文字が小さいので読めないと思いますが、インタビューでは、1日の流れ──例えば何時に起きて、どのようにご飯食べ、子どもをどのように寝かせてといった話から、自分の時間があるかないかとか、普段考えていることなどを聞きました。

インタビューを読んだ男性の方が、すごく共感したと言ってくださったのは予想外の反応でした。男性も男性としての役割を担わされているという点で、いつでも母親の役目を求められる彼女たちに共感する部分があったのかもしれません。普段は見過ごされがちな母親の声を文字にしてみたら、独身者であれ男性であれ、立場を越えて響くものがあったのは、大きな発見であり、彼女たちの言葉の力強さを感じました。また必要があったらスライドに戻ることにして、一旦ここで話を終わります。

スタートラインが違うということ

青木:ありがとうございます。

木村さんは、アートの様々な展覧会をご自身で企画されるだけではなくて、普段からいろいろなアーティストの表現にリサーチャーやジャーナリズム的な視点で関わられています。特に今回このテーマでオファーをさせていただいた際、PFFの選考から「声を探して─ふたりの母親へのインタビュー」につながったという話を聞き、この問題は今回考えていきたい表現についてのテーマとすごく通じるのではないか、そこをお話ししていただきたいなと思っていました。

映画の選考に関して木村さんから伺った話で印象的だったのは、セクシュアルマイノリティを主人公や題材にした映画が応募作品として上がってくるときに、その作品を自分たちがどのように選考をすることができるのか議論になるというお話でした。

木村:その点は、渡辺さんにもお話を聞きたいです。セレクションメンバーは16人ぐらいいて、ジェンダーバランスは男女半々です。ジェンダーバランスはイコールだけれども、国籍、障害、性自認などにおいて、どれだけ少数者の視点が入っているかは分かりません。もちろん、全員が違う人間であるという時点で、すでに多様であるとは思います。これもあくまで私の印象ですが、応募作は基本的には健常者が主人公で、恋愛を描く場合は異性愛の作品が多いと思います。でも最近は、同性愛の作品も増えてきたように感じています。

自分はあくまで自分でしかないから、自分に基づいた話しかできない。でも、もしかしたら自分は「フツー」でいられる立場にあるかもしれないという意識は、常に頭のどこかに持っていなければならないと思います。ただ、うっかりするとその意識が抜けてしまうので、もう少し何かいい方法があればいいなと思うんですけれども。

青木:実際に、選考のことなのでどこまでお話いただけるかわかりませんが、例えば特権について意識しなければいけないよねというところまでは皆さんで共有されていますか。

木村:審査会議は、基本的にそこにいる人たちの自発的な話し合いに任されているので、あらかじめルールや共通認識を確認したりはしません。それぞれが言葉を交わすなかで浮かび上がってくるものがあるというか。同じ作品を見ても、価値基準は全然違うわけです。だから、たとえ属性に偏りがあったとしても、価値観が異なるという意味で、多様性はあるのかもしれません。

青木:そうですね、そこで難しさとなるのは、表現としての価値観をみなさん常に持っていて、映画として何を優先して選考していくということなのではと思いました。実は映画の話は渡辺さんにも事前に打ち合わせをした際に少し伺っています。映画で演じる役のセクシュアリティと役者のセクシュアリティのバランスをどう考えるかはすごく難しいけど、やはり役者としての技術が高い人であればよいのではという発言をグループディスカッションの中でした学生さんがいたそうです。渡辺さんは一方でそもそもマイノリティの人たちが表現の場に立てないということも理解しなきゃいけないのではないかということをおっしゃっていて。渡辺さんからも少し映画の話についてコメントいただけますか。

渡辺:私は実は、映画をあまり観ません。

たまに流行っている映画を観たりするくらいで。趣味は映画鑑賞なんて言えるほどではありません。最近の映画を観ていると、性の多様性を描いたものとか性的マイノリティが主人公のものとか、そのマイノリティであるということすら意識させないものがいろいろ出てきて、すごく面白くなってきたなと思います。最近はタイのBLドラマがアジア各国で人気があって、日本でも特集されたと聞きました。

だいぶ状況は変わってきています。変わり者とか添え物ではない形で色々なセクシュアリティを持つ人が出てきたなという気はしてきてます。恋愛ストーリーの一つとして出てきたのがすごく面白いなと思っています。ただ、例えばトランスジェンダーの役をシスジェンダーの人が演じるとき、実際のトランスジェンダーの方がふるまっている以上に女性性を表現する映画があります。一般的には評価が高いけれど、実はトランスジェンダーの人たちからは「いわゆる『フツー』に過ごしているはずなのに、あんなに女性女性しないよね」というような話も聞いたりします。製作者側もリサーチしているとは思うのですが、そういうところにバイアスというものがあるのだなと。またトランスジェンダーの役をトランスジェンダーの役者さんがやるという選択肢もあるはずなのに、今はその選択ができるほど役者さんがいらっしゃらない。それはトランスジェンダーの方の頑張りが足りないのではなく、そもそも無理でしょ?と思わされている社会の価値観が問題。生育過程で「役者なんて無理だよ」と諦めざるを得ない社会の価値観があって、もっと色々な方が安心して役者に挑戦できて演じられる環境作りが、これからもっと必要になってくると思います。

トランスジェンダー役をトランスジェンダーの方がやるということもあり得るし、それをシスジェンダーの人と対等にオーディションで勝ち取るみたいなこともあり得ます。ただまだその段階ではなく、スタートラインが全然違うという点を意識しないといけないよねということはよく授業では話しています。とにかくスタートラインが違うんだよという。特権を持っている人たちはもうだいぶ前にいる。スタートラインにつける。それ以外の人はスタートラインにすらつけてないというところ意識しなければ、あの人たちがもっと頑張ればいいんでしょという自己責任論になってしまう。それは違うよねということは話していますね。

青木:そのような表現の中で、自己責任や実力主義のように、もっと頑張ればできるのではないかというふうに考えてしまうと、まさに言われた通り、そもそもというところにたどり着くので、なかなか制作する側も難しくなってしまうと思います。木村さんがおっしゃったのは、ただ鑑賞するというよりも、より踏み込んで批評的な視点で選んでいくという立場になったときに、違う方法でそもそもに気づいていく必要があるということだと思います。

そこで渡辺さんに質問なのですが、木村さんのように選考する立場で表現を見ていくとき、どのようなバイアスに気づき、議論ではどのような前提を共有していく必要があるのでしょうか。映画の選考に限らず教育現場において、例えば先生たちの間でどのような、バイアスに気づくための学びがあるのでしょうか。

渡辺:とても難しい質問をいただきました。

自分の価値観は相対化するのが難しいと思います。私自身、これだけジェンダーやセクシュアリティの研究をしながらもすごいバイアスを持っています。例えば普段授業は学生がコメントカードを書いて出して終わりになりますが、今年はオンラインだったから全部Webでちょっとしたレポートを出してもらう形になりました。昨年度までは手書で、100人ぐらいのカードが集まってそれを一気に、名前まで確認せずに読みます。すると、文字の形から勝手に私の頭の中で性別が判別されていくんです。少し綺麗な整った形だと勝手に女性の声で読まれ、この文章面白いなと名前を見たら、違う性別だったというふうに気づくこともまだあります。

バイアスを全て無くすのはとても難しいです。でもバイアスを持っていると気づけば、バイアスそのものに気づきやすくなります。

最初にやっていただいたクイズみたいなものを学校の先生にも研修でしていただいて「バイアスを持っているよね」というところから出発すると、ポロッと何かを言ってしまっても「あ、ごめん」と後で謝れる。でも、もしバイアスを持っていることに気づかなければ、謝ることすらできない。だからまずはバイアスを持っていることを知るところから出発しましょうと言っています。

そうすれば映画を選考する際も、選考した理由にジェンダーバイアスがないか、いわゆる日本人としてのバイアスがないか、といったことを考える機会はあると思います。

それを声に出してみると、他の選考員たちとも議論できると思います。こういう機会でバイアスについて考えなくてはとなったので、一緒にバイアスはないかと話せるのではないでしょうか。

青木:確かにその声に出すということはすごく大切な一歩ですね。

木村:選考と言いましたが、ここの表現がうまいから何点とか、ここに配慮できてるから何点といったように点数をつけるものではありません。この作品を他の人にも見てほしいと思った理由とともに推すだけです。だから、時に会議そのものが自分のバイアスに気づく場にもなります。その作品を良いと思って推薦したけれど、「それは今までのジェンダーロールを再生産しているだけなのではないか」という意見が出たり、私の恋愛観について「それはあまりにも古い価値観なのでは」と意見されたこともあります(笑)。もちろん、映画としてその描写が必要不可欠であれば、話は別です。ともかくも、価値観を相対化したり更新できる場があるのは、逆に恵まれているのかもしれないですね。

先ほどのスタートラインが異なるというお話で思ったのですが、スタートラインの前方にいる人は、スタートラインより後方に人がいることに気づきにくいですよね。スタートラインのはるか前にいる人が積極的に変えていけたらいいと思うのですが、自発的に気付くような仕組みはどうしたら作れるでしょうか。

渡辺:それこそアートがその力を持っているのではないですか?いろんなアートが。それこ様々なメディアも含めて。もちろん教育もその力を持っていますが、私も少ないながらも色々と映画を観てきて、びっくりするような気づきをもらえるものがあった気がします。具体的な映画の名前は出てきませんが。漫画とかアニメーションでもそういうのがあると思います。だからアートや芸術に触れたいですね。そういうものに触れる機会をぜひたくさん作っていただきたいなと思います。

青木:先ほど渡辺さんがおっしゃった、自分を相対化することの難しさに気づいていく、それを声に出していくということの重要さを、僕らのプロジェクトでもすごく感じています。僕らのプロジェクトはいわゆるアートプロジェクトと呼ばれ、アートという言葉がついています。同時にキーワードとして「学び」もコンセプトにしています。学びやアートはアカデミックな学習や研究ではなく、まちで生活していく中で安心して自分自身を変えていける技術みたいなこととして捉えています。美術館で有名な作品を見て気付くだけではなく、街中の安心できるカフェでお店の人と話しているときに自分の意見や考えが柔らかく変わっていくような。こうやってもいいんだと気付けることが、僕らが地域におけるプロジェクトや表現を通してやっていきたいことです。その中で自分を相対化していくことの難しさは、プロジェクトを行う側として毎回議論するポイントです。

木村さんは福知山脱線事故の展示で、インタビューを通し個人史を拾いながらその出来事を立体的に見せています。表現は突き詰めると「個」に宿っていくものだと思いますが、その個人史の後ろにはやはり社会的な背景が繋がっており、その社会と個人を繋ぐ表現の回路から当事者に近づける気がします。展示を観た鑑賞者のコメントの中で「自分事と他人事の間で揺れながら展示を見ていました」という感想がとても気になりました。とても大事な気づきだったのではないかなと思っています。渡辺さんからのご意見にもあったように、まさに表現やアートを通してそれができるのではないかと思います。木村さんはそうした可能性について、実際に展示を通して感じることはありましたか?

木村:それこそ渡辺さんの最初のクイズや私の展示のように、何かきっかけさえあれば、本来人間に備わっている考える力や想像する力が引き出されるのかな、と。それが芸術作品なのかもしれないし報道なのかもしれないし、映画なのかもしれない。そういうものに触れられる環境があることが大事なのかなと思います。

渡辺:ちょっと質問です。木村さんはなぜ福知山線の脱線事故のドキュメンタリーから、もっとこれを考えたいというものを引き出されたのですか。

木村:なぜでしょうか……。事故のあの映像が頭の奥底に残っていて、日常がああいう形で一瞬にして壊れるということを、どうしても自分と無関係の出来事として済ませていいとは思えなかったんじゃないでしょうか。その記憶や思いがあのドキュメンタリーで呼び起こされたのではないかと思います。

青木:木村さんがそれを自分事として企画するまでに心が動いたということ、展示に来た人が自分事と他人事の間で揺れながら見ていくという経験が作れるということは、表現が持っている一つの技術だと思います。先ほど渡辺さんのスライドの中にあった、外部を作って依存して自らに名前をつけないでいられるようになってしまう「フツー」というものを解きほぐしたということだと思います。

最初は他人事の、自分とは関係のない事故だったかもしれない。しかし、その人にとっては新聞とかテレビのニュースではなくて、展覧会というメディアだったからこそ、揺れ動くことが始まったと思います。出来事が外部化されていることを利用して揺り動かすというのは、個人の内側から訴えかけていく表現の技術なのかなと思います。

木村さんがそれに対する関心を持っていても伝える方法は他にもあったと思いますが、なぜ展覧会という方法を選び、模型や絵画を制作されている方とコラボレーションしていくことになったのでしょうか。

木村:理由としては、そこに絵や模型があったということ。また、展覧会という空間の力を、私が観客として体感していたことが大きいと思います。絵や模型を通して、新聞記事だけでは想像できないことを考えられるのではないか。そして絵や模型を見せるなら、展示という形が最適だと考えた。少し補足すると、負傷者の方は、絵画作品として絵を描いたわけではありません。事故現場の様子を伝えるのに言葉だけではどうしても伝わらないと思ったために絵を描いて模型を作ったとお聞きしました。だから、展示で多くの人に見せることを前提に描かれたものではありません。ただ、遠い地での出来事として事故の記憶が薄れている東京でなら、絵を通じて考えてもらえることがあるのではないかということで、展示させていただけることになりました。

青木:木村さんとその方との信頼関係で展覧会が出来上がったと思います。

自分の声が受け止められるということ

青木:渡辺さんのスライドの中にありましたが、異性に関心が持てないという書き方をされていることとか、何かに気づいてもらおう、伝えようとすることは、少し過激な言い方をすると、暴力的な結果が生じてしまうこともあると思います。例えば教育の場でも、そういうことを勉強しようってなったときに、その場にいる当事者の子たちがその状況に対して居づらい気持ちになる可能性もあると思います。

どうすればそういう場を安全に安心して作っていけるのか。それがもしかするとビロンギングというキーワードなのかなと思うのですが、教育の現場で行われている実践など具体的な事例があればお話いただけますか。

渡辺:まさに、「みなさんLGBTって知ってますか」と黒板に書くシーンから始まる『カランコエの花』という短編映画が二年くらい前に公開されましたが、珍しくDVDを買うくらい面白かったです。その中で教室に居づらい生徒のことを描いていました。

ざっくり言えばその授業は不用意だったわけで、映画の中では授業の後、当事者探しみたいなことが起こってしまったのですが、実際にもそのようなことはあるだろうなと思います。「LGBTという人たちがいます。私たちはそのことについて知りましょう」といったときの「私たち」に、多数派のことしか含まれていない構造が、その授業で作られてしまうわけです。それでは、当事者はとても居づらいですよね。教室の中に、様々なジェンダー、セクシュアリティの人がいるという想定で言葉がけをする必要があります。

そのように教室で居づらい子が出ないように、小学校低学年の頃、もしくは幼児教育の頃から、特にジェンダーやセクシュアリティでいえば、「男らしさとか女らしさとか関係なく好きなものを選びたいよね。それをみんなで尊重しようね」ということを話したり、「家族の形も色々なんだよね」という絵本を読んだり、本当に様々な多様性に触れることを積み重ねていくことが重要だと思います。例えば、岡山県倉敷市では市の教育委員会と学校が連携して研究授業をしているのですが、小学校中学年ぐらいで性的指向、性自認の多様性のことを教えたり、小学校高学年や中学生になると、それを土台にして性的マイノリティが直面する社会的困難について考えたり、ゲストを呼んで話を聞いてみたり、という積み重ねをしています。それをすっとばしてしまうと、マイノリティの子が居づらい空間になってしまうと思います。

青木:先ほど、学習指導要領では、まだ性の多様性のことを指導内容として扱ってもらえていないというお話だったと思うのですが、国内でも地域によっては、時間をかけながらそういう積み重ねがなされているところもあるということでしょうか。

渡辺:今は私が少しだけ関わらせてもらっている岡山県倉敷市のことを言ったのですが、それ以外の所でも丁寧にやっているところはあります。ただ、2015年に文科省から人権教育が必要という通知が出てまだ5年なので、そこまでじっくり積み上げる形式のものを、行政をあげてという事例は少ないです。

各学校では意識のある先生方がそれぞれに丁寧な授業実践をしているところもあります。一方で、「うーん、それはどうなんだろう」と思うような授業も見たことがあります。なのでまだまだこれからですね。これから一緒に研究して積み上げて、みんなが対等に学べる授業というものを作っていくことが必要です。

それから、文科省の学習指導要領の次の変更は7〜8年後になってしまうのですが、一部改定もできなくはないので、みんなで声を上げて変えていくということもできますね。

青木:ビロンギングというのは集団の中で自分の声が受け止められているかということだとおっしゃっていましたが、例えば学校のような大きな集団の中だとなかなか実践が難しいとか、地域の小さなコミュニティの中でそのことをちゃんと実践できるのかとか、企業の中でどのような取り組みがあるのかとか、具体的な集団の中でのビロンギングの実践のお話があれば教えてください。

渡辺:おそらく皆さんも、学校で様々な決まりごとに従いながら、なんかおかしいなと思ったり、なんでこんな決まりあるんだよって思ったりしながら過ごしてきたと思います。最近ブラック校則なんて言葉も出てきて問題になってますが、教職員も含めて自分たちの生活の場についての決まりであるから、そういうことは自分たちで議論して決めるものです。

それをうまく進めるためのシステムとしてあるのが、児童会とか生徒会なのですが、参加していた方もいらっしゃれば、「あれ、なんだっけ」みたいな方もいますよね。生徒会選挙も人気投票になったりだとか、関係ない人たちがやっているみたいな、まさに他人事になっていることがある。自分たちの学校だから、本当はそういう自治が重要になってきますが、そこで自分の声をちゃんと届けて、受け止めてもらえるのかというところが、大きいと思います。

青木:近年アーティストの中でコレクティブと呼ばれたり、集団で活動するということがある種の潮流になっていて、僕らもアートプロジェクトをやるとき、参加者、ボランティアなどいろんな人たちと関わっています。でも美術に関わる中でビロンギングみたいなイメージって、なかなか持てないような気がしています。漠然とみんなで一緒に活動することはあっても、自分を相対化するという経験が難しいなと感じてしまいました。木村さんはいろんなアーティストとか展覧会を見られていると思うのですが、これに関してどう思いますか。

木村:作家は個を重んじる部分があると思うので、自分は自分で好きなようにやるから、君は君で好きなことをやりなよ、とは言えると思うのですが、それ以前に言いたくても言えない人がいることに考えが及んでいない部分はあるかもしれません。

渡辺:アーティストにとってみれば作品自体が発信、言葉ですよね。その作品についてアーティスト同士、みんなで感想を言い合ったりする事はあるのですか。

青木:そうですね。そこにアートの面白さがあると思っていて、自分の考えが自分の体からちょっと隔たることで、作者と鑑賞者がお互いにそれを見る当事者として議論するということがあり得ると思いますし、それができればいいなと思います。

しかし、それぞれのキャラクターが立っていて、お互いにライバル関係でもあるような集団の中だと、あの人の声は受け止めなくてもいいということに陥ってしまうような気がしています。木村さんも最近関わられていると思うのですが、例えばアンケート調査を通して、アート業界におけるハラスメントに対して声を上げる動きがあります。それを発信できるようになったことはいいことだとも思うのですが、それを受け止めるべき人たちが本当に耳を傾けてくれる状況かというと、現場レベルではなかなか実現していないのを目にしてしまうこともあります。これをアートの中だけの構造として考えるよりも、渡辺さんがご専門にされている教育学のような学問から、どういう取り組みができるかということを学べるのではないかと思っています。

渡辺:話がずれてしまうかもしれませんが、福知山線の脱線事故の展示の感想や、女性2人のインタビューを読んだ男性の感想は、アーティストへのわかりやすい形の応答ですよね。

そうして自分が発信した声が受け止められたということで、そこに居場所を感じたりもするのかなと思ったのですが、そういった関係はアーティスト同士だけではなくて、見る人との関係も含めてありますよね。でも、なかなか見てもらう機会がないとなると、その所属感はどうなってしまうんだろうなと思いました。そこはどうなんでしょう。

青木:それでいうと、アーティストはアートの世界に所属感を求める気持ちも強いのかなと思っています。アートとして評価されることが直接的な所属感に繋がり、そのため、相手の意見が自分の価値を上げるかどうかという目で、人を選別してしまうことになるかもしれないと思っています。

先ほど渡辺さんがセクシュアリティ教育ガイダンスから引用して、性の多様性教育を人権教育として捉えられていたように、アートという表現がもたらすある種の効果のようなものを、広い視野で捉える可能性に、アーティストをはじめアートに関わる人たち自身が気づいて、さらにそれを実践できる場を作っていくことが必要なのかなと思いました。

表現と「政治」

木村:教育現場で多様性を考えるときに、美術教育や芸術にできることについての話はあるでしょうか。

渡辺:私は図工とか美術教育が専門ではないので、そこまでのことは言えないのですが、来年度から新しくなる中学校の美術の教科書に、女性2人のカップルがウエディングドレスを着たポスターが載るらしいです。そこで性の多様性のことを学びなさい、というほどのメッセージのものでもなく、でも教科書執筆者もそれを考えるきっかけにもなると思って入れたと思うんです。なかなか面白いなと思っていました。そういうところで、ジェンダー、セクシュアリティといったことへの気づきのきっかけになるかなと思います。

それから、様々な教科書に出てくる挿絵も、例えば女の子の服装と男の子の服装の色使いや、女性が家事をしていて男の人が働いているというものはだいぶ変わってきています。

みなさん、「小学保健ニュース」という保健室によく貼ってあるポスターみたいなものを覚えていませんか?

2020年の2月に性的指向、つまり好きになる性の多様性についてのポスターが小学校に貼られていました。ただ、コロナの感染者が急に出てきて、子どもたちがもうすぐ学校に行けなくなってしまうというギリギリのラインだったので、見てくれている子もいれば見られなかった子もいると思うのですが、そのポスターの監修のような役をやらせてもらいました。かなり注文をつけて、イラストレーターさんと文章書く人は大変だっただろうなと思いますが、そこに描かれる子どもたちの人種、ルーツを多様化させてもらいました。車椅子に乗っている子と、足で歩く子と、両方を描いてもらったりとか。

それから、いわゆるアジア人系の肌の色って、私が80年代に子ども期を過ごしたときは、「はだ色」と色鉛筆に書いてありましたが、今はうすだいだい色と書いてあります。以前の小学保健ニュースではその「はだ色」の1色で4人ぐらいが塗られていましたが、それぞれ全部変えてくださいと注文しました。私たちみんな、肌の色は違いますよね。それが美術的にどうなのかというのはわからないけれど、人権について書くポスターなので、とにかく様々な多様性を入れ込むということで注文をつけました。それもアート、発信だとしたら、そういうこともこれから、更に取り組まれていくのではないかなと思っています。

青木:表現をするとき、共同制作のようなことをすると多様な意見や気付きが生まれてくると思っていて、そこで美学的なところだけにとらわれない、違う価値感の選択をアートに関わる人ができないかということは考えています。

僕たちはプロジェクトをやるとき、アートという言葉の代わりに、それに関わることで自分を相対化してバイアスに気付けるものとか、自分を柔らかく更新したり変容することができるものという、そういう言葉を使います。

多様性も複雑なものなのに、簡単に文章に出てきてしまっていますよね。渡辺さんのお話の中で、中学校の生徒たちと教科書の文章に性の多様性を盛り込むためにはどうすればいいかと話し合ったようなプロセスが、僕たちが何か表現するときにも必要だと思っているのですが、実はそういったプロセスはなかなか一般化していなくて、そういったことに気づけるアーティストも少ないのかもしれないと思います。

渡辺:多様性についてとか、社会の「フツー」というものに疑問を持つことってアーティストが得意としていることなのだろうなと思っていました。そういった作品を私がよく選んで見るというところがあるからかもしれませんが。

青木:そうですね。意識的になっている人たちもいるし、そうでなくても、その思考法を身体化しているというか、わざわざ順序立てずに想像力が働くという人も、もちろんいるとは思います。ただ、そうではないという方が、大多数かなという気もしています。例えば、ジェンダーバイアスのようなことで言うと、プロジェクトなどの運営に関わる制作スタッフの男女の割合だとか、展覧会に出る男女の割合に偏りを感じます。この間、あるトークの準備をしていて、様々なテーマに即して国内のアーティストやキュレーターを並べていったときに、ほとんど男性しかいないことに気づきました。僕はこれを、アートを専門にしていない人たちに伝えてしまっていいのかなと、結構迷いました。美術史が当たり前のように男性優位の中で作られてきてしまっていることなど、僕自身も含めて、最近やっと気付けるようになってきたのかなとは思います。

木村:変化を拒んだり阻んだりするものについて一つ気になったんですが、パブリックコメントがたくさん寄せられても意思決定する人が変わらなければ、結局それらの意見は反映されませんよね。世代が交代して、渡辺さんの監修したポスターを見た子どもたちが大人になって意思決定するようになれば変わるとは思うのですが、やはり世代の交代を待つしかないのでしょうか。どのように変革を進めていけるのでしょうか。

渡辺:性の多様性をめぐる社会、政治状況はすでに5年、10年前からは全然想像できないほど大きく変わっていますし、それを実感している人も多くいると思います。

どの世代だって今を生きているので、世代で切って、下の世代が上がってくるまでなんて考えずに、今みんなで考えようという感じでいたいなと思っています。

そうすると、狭い意味でも大きな意味でも、政治が重要なのです。狭い意味の政治ではなくて、生きること自体が政治だというふうに哲学や社会学では言うのですが、私たちは大きな意味で政治的な存在であらゆることが政治に関わっていて、声は社会を構成するものです。あらゆるものが政治なんだという考え方は非常に重要だと思います。

最近、様々なアーティストの方が狭い意味での政治的な発信をして、広い意味でも社会に問いかけているのを以前より目にするようになってきたので、面白い社会になってきたなと私は感じています。

青木:アートを見ることは明日から何か効果が出るような特効薬ではないけれども、まさに先ほどのポスターを見た子どもたちが10年後の社会を変えていく存在になっていくというような可能性にかけられるかもしれない。僕らがやっているプロジェクトも何がアートであるかとか、どのような評価ができるのかは常に難しい問いで、今伝わる価値としてはなかなか伝わりにくいところもあったりします。

渡辺:今この流れだと何かアートが社会的な力を持つという話になっていますが、それはアーティストの方にとってみたらプレッシャーかもしれないと少し感じました。そういった話をしなくてはいけないというような。もちろんしてくださるのは嬉しいことなのですが。

木村:確かに、そのように感じる人もいるかもしれません。しかし、一様に同じ方法でやる必要はないと思いますし、芸術が一枚岩のようになってしまったら、それこそ息苦しい。青木さんたちのやられていることがまさにそうだと思いますが、垣根なく、こうして話す場があるのはすごくいいことだと思います。

青木:どうしても、いわゆる「政治」のようなものが作品の主題になっていることがホットなトピックとして出てしまい、プレッシャーを感じるアーティストも実際にいるのですが、広い意味での政治といった感覚が持てると、プレッシャーや劣等感を感じなくて済むと思います。やはり、それぞれのアーティストが自由なテーマで表現できる社会や場を作っていくことが大切ですし、アートのシステムの中で声をきちんと受け止めないといけないということを、アーティストだけではなくて、場を作っていくキュレーターやマネージャーやディレクターなどの立場の人たちが、自覚して考えられるかが大切になると、今のお話を聞いていて思いました。

どのように安心安全な場所を作るか

青木:このラーニング・ラボは今月3週連続で行っていて、今日はその3回目なのですが、1回目ではセツルメントという社会福祉の運動を取り上げました。これは、今僕たちが活動している墨田区でも大正時代に盛んに行われていたものです。そのセツルメントを始めて100周年で現在は保育事業を行っている興望館という施設の方をゲストにお招きしてお話いただきました。そして2回目は、セツルメントの中で女性たちが手に職をつけて自立していくための教育として手芸が行われたということもあり、手芸をテーマに行いました。そのように、身近な物作りというものには貧困の改善などポジティブな面もあるけれども、それが紹介されるときに実際に作業していた女性たちではなくて、例えばそれをデザインした男性が取り上げられることもあります。女性を教育するということはバイアスがある行為だと思っていて、そのことが近年、手芸の歴史の中でも批評的に語れるようにもなってききました。その1回目と2回目を経ての今日なのですが、教育するというときにどうしても生まれてしまうバイアスについて、もう少し考えたいなと思います。教育者と教育を受ける生徒の関係がフラットになるというのは難しいのかもしれませんが、性の多様性の中に自分たちが対等にいるというような、もう少し俯瞰した捉え方ができる場を育むことを、アートという技術を使って作りたいと思っています。

渡辺さんに教育者がどのように振る舞うことで、安全安心な場を作ることができるのかといういことを伺いたいです。

渡辺:最近でも、教師が子どもに対してひどいことをしたという事件が報道されることがありますが、教育はやはり権力を持ちます。子どもたちと対等な関係を作りたいと思っている教師は数多くいるのですが、やはりどう考えても権力を持つのです。まずそこを意識するということが重要だと思ってます。「対等だよね」なんて思った瞬間にひずみが出てきてしまいます。私は大学教育の中で、なるべく学生と話しやすい関係を作ろうとは思っていますが、どう考えても評価権を持っていますし、権力がありますので、そのことを常に意識しています。そうすると、「対等だよね」なんて簡単に言えないし、だからこそ、一生懸命学生の声を聞こうというところに繋がるかなというふうに思っています。

先日、東京都内の公立小学校の授業を見学したのですが、びっくりするぐらい子どもたちが様々な意見を言うんです。それは先生も友達もきちんとそれを聞いてくれるという、そういう学級経営が出来ているからだと思います。そこで面白い話がありました。よく学級会で議論して結論を出すときに、多数決をすることがありますよね。その先生は「多数決は最終手段だから、すぐに多数決をするのは駄目だよ」と言っているのですが、「自分はそれに違和感があるのです」と小学校3年生の子が授業中に発表するんですよ。それがすごいと思いました。なかなか、先生に「違和感あります」なんて言えませんよね。権力を持っている人に対して。でも、それを言えるということは、その先生がその構造をすごく意識して学級運営されてきたということを表しているのだと思いました。また、その発言を友達もきちんと受け止めていて、そういうところはすごく重要だと思います。その意見が少数だから排除するというわけではなく、そのことについても一緒に考えようかというような流れになり、様々な意見が安心して言えるというところに繋がっていくのかなと思いました。

なので、まずは権力構造をきちんと意識するというところからかなと思っています。

青木:権力構造を意識して何か実践的なことをするというのは、例えばご意見板を設けるようなことではなくて、普段の生徒とのやりとりの中での相槌の打ち方など、それぐらい細やかなことから信頼関係が築かれたり、先生は絶対的な存在ではなくて、先生にも意見をしていいんだという関係性が育まれたりするのかなと思いました。そういった振る舞いはアートの世界でも引き続き考えていきたいテーマだと思いました。

木村:最初のクイズで、外科医が男性だと思い込んでいたので、私自身かなりバイアスがあります。しかし、それは私が今まで見聞きしてきたもので作られたバイアスでもありますから、見聞きするものが変われば、価値観もまた変わっていくということですよね。私は展示の場で、観客の方々から、人間に備わっている想像力に気づかされました。それをもう少し信じてみることで、ビジュアルイメージに関わる人、教育に関わる人、私は私で、それぞれにできることがあるのかもしれません。

自分と他人を置き換えてみることは怖いことではなくて、想像力を働かせながら変化することは新鮮でいいよねという、ポジティブな感覚がもっと定着するといいのでしょうかね。

改めて「当事者性」とは

渡辺:木村さんのお話を伺って、福知山線の事故のことにしても、2人の女性のインタビューにしても、そこに木村さんの言葉が書いてあるわけではないのですが、木村さん自身がその問題の当事者として関わっているのだろうなと感じていました。

今回の企画をいただいたときに、テーマにある「隣の当事者性」がわからなくて、なんで隣なの?と思ったんです。性の多様性についての話でも、LGBTQの人とか性的マイノリティの人たちのことを当事者と言ったりしますが、この問題の当事者は、私たちでしょって思うんです。それって、もう隣ではないですよね。

今のお話を伺って、そのことを言わねばと思い出しました。

青木:渡辺さんにこの企画のご相談をさせていただいたときに、当事者性とはどういうことだと思うか、というお話をしていただいて、僕たち自身この言葉を選択する中で、すごくはっとしました。

もともとアートの現場に関わる中で、自分事としての問題があるときに、その当事者性に閉じこもってしまうと相手に壁を作ってしまうのではないかということを感じることがあって、そうすると、例えば誰かの声を届けたいと思っても、どこかで線引きすることになってしまうと思っていました。

そして、渡辺さんとお話させていただいた後、まずは相手にも自分自身にも当事者性があることを認識した上で、表現でいえば作品を見ながらそれについて話し合うように、3つ目の当事者性をお互いに作って意見を言い合うようなことが、我々にできることかもしれないと思いました。

渡辺大輔

埼玉大学基盤教育研究センター准教授。博士(教育学)。セクシュアリティ教育を主要研究領域とする。主な著書に『性の多様性ってなんだろう?(中学生の質問箱)』(平凡社、2018年)、『マンガワークシートで学ぶ多様な性と生』(子どもの未来社、2019年)。「教育実践学としてのクィア・ペダゴジーの意義」『クィア・スタディーズをひらく1』(晃洋書房、2019年)などがある。

木村奈緒

フリーランス。1988年生まれ。2010年上智大学文学部新聞学科卒。メーカー勤務などを経て、現在は東京神田神保町にある美学校のスタッフとライター業を中心に、取材、展覧会企画などを行う。2015年、東京で「わたしたちのJR福知山線脱線事故─事故から10年展」を開催。近年の仕事に、ぴあフィルムフェスティバルアワードセレクションメンバー(2015~2020)など。

日時:2020年12月22日(火)19:00~21:00

ゲスト:渡辺大輔、 木村奈緒